気温がぐんと上がると、食べたいものが変わってくる。

冷たいそうめんやスイカもいいけれど、今日はふと「ところてん」が食べたくなった。

コンビニやスーパーでも気軽に手に入るけれど、ところてんという食べ物、実はとても長い歴史を持っている。調べてみて驚いたのだが、日本で最初にところてんが記録されたのは、なんと奈良時代。仏教の影響で肉食が禁じられていた時代、植物性の食材として天草(てんぐさ)から作られるところてんは、精進料理の一つとして重宝されていたそうだ。

天草を煮出して、冷やし固めてつくるこの料理。見た目はシンプルだけど、自然の力を上手に利用した先人たちの知恵が詰まっている。特に、煮出した液を自然に冷やし、固まるのを待つという手法は、冷蔵技術のなかった時代においてはとても貴重で、手間と時間をかけた贅沢な一品だったに違いない。

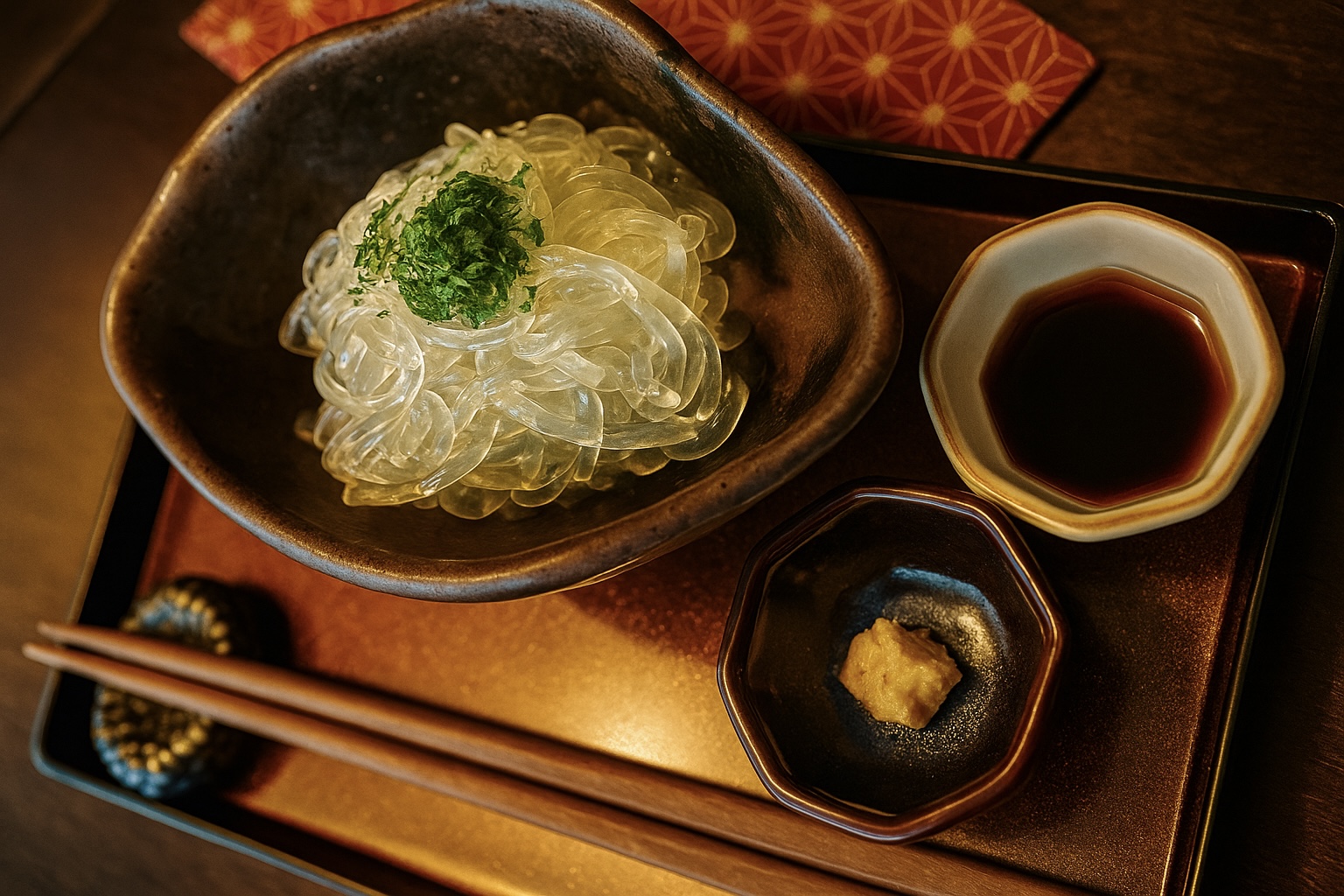

平安時代には貴族の食べ物としても楽しまれ、江戸時代になると町中にところてん売りの屋台が登場。庶民の間でも広く親しまれるようになった。面白いのは、地域によって食べ方に差があること。関東では酢醤油とからしでさっぱりといただくのが定番。一方で関西では黒蜜をかけて、まるで和スイーツのように楽しむスタイルもある。私はどちらも好きだけれど、今日のように汗ばむ日は、やっぱり酢醤油派かな。

改めて味わってみると、ところてんの清らかさというか、雑味のなさにハッとする。まるで冷たい風が体の中をすっと通り抜けるような感覚。最近はゼリーやプリン、冷たいスイーツがいろいろあるけれど、ところてんにはそれらにはない「静けさ」や「余白」があるように思う。

浄蓮茶房では、酢醤油、黒蜜どちらでもお楽しみいただけるようご用意しております。